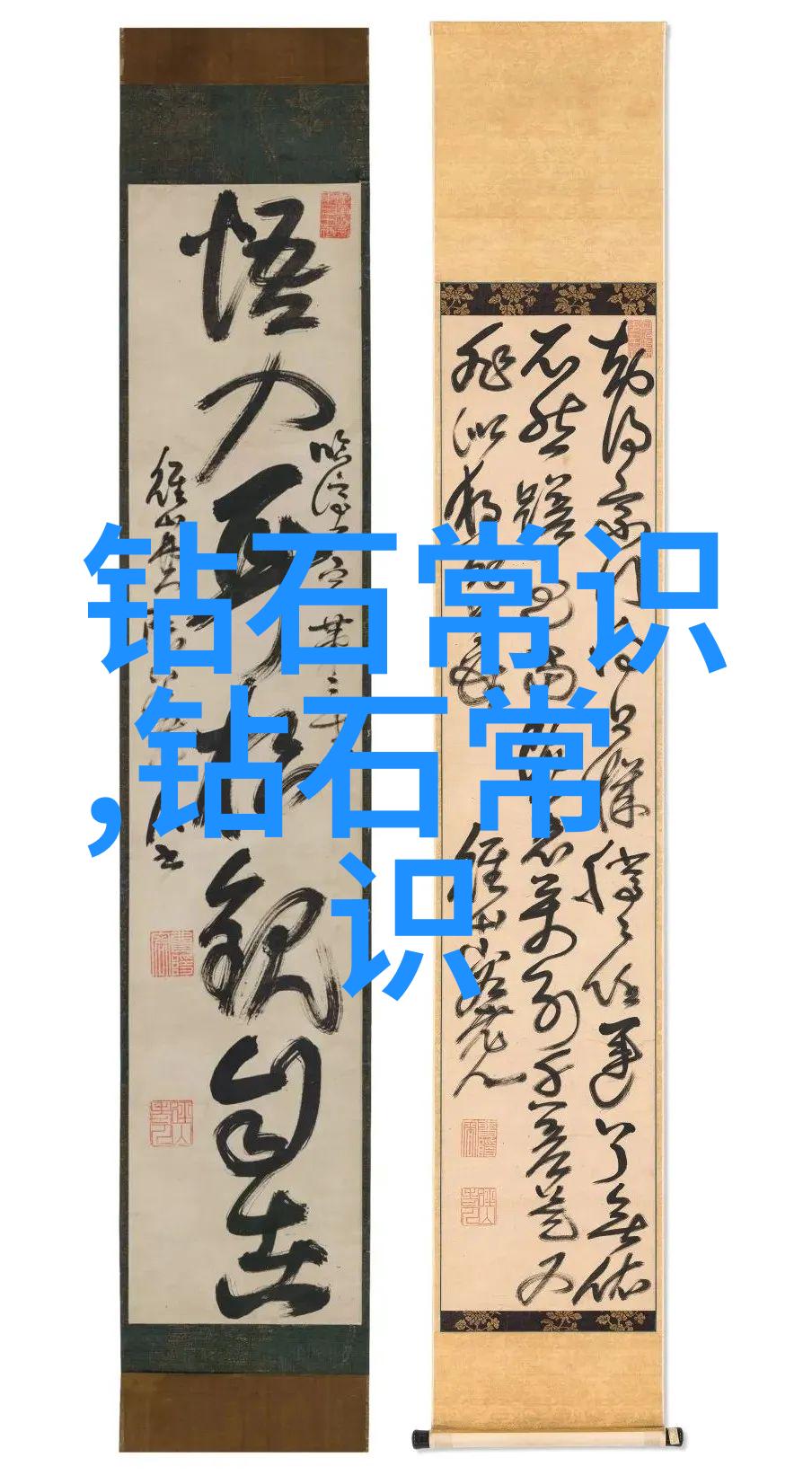

王羲之的墨迹艺术书法与文人精神

一、引言

在中国悠久的文化历史长河中,有一位名叫王羲之的人物,他不仅是唐代著名文学家和政治家,更以其卓越的书法艺术成就了永恒的地位。在这篇文章中,我们将深入探讨王羲之及其代表作《兰亭序》,以及它对后世影响的一系列故事。

二、王羲之的故事

王羲之(约276年—约340年),字逸民,号介甫,是南朝晋时期著名文学家、政治家。他的父亲是晋国公主所生,母亲则是汉室宗亲。他出身显赫,但生活并不平静,他曾因涉及宫廷斗争被迫隐居,在此期间他更加投入到文学创作和书法学习中。他的书法作品以流畅自然、洒脱自如而闻名于世。

三、《兰亭序》的诞生

《兰亭序》是一部集体创作的大型横笺,这幅作品是在北方山林中的兰亭会上由多位文人士大笔墨共赴完成。这次集体创作活动不仅展现了当时文化人的交流合作,也反映了他们对于美学追求和精神境界的一种共同认同。其中最为人称道的是由王羲之一人独手完成的那部分,即现在所说的“真本”。

四、书法与文人精神

在中国传统文化中,书法不仅是一种技艺,更是一种表达个人情感和思想境界的手段。王羿三的手迹充满了诗意,它们似乎能够触动人们的心灵,让人们仿佛能听到作者心中的声音。在他的每一个字里,都有着深厚的情感基础,以及对自然美景的赞叹。而这种文人的精神,不仅体现在文字上,还体现在他处理国家大事上的智慧与远见。

五、《广陵散》的背后

除了《兰亭序》,还有另一件让后世赞叹不已的事迹——《广陵散》。这个曲子据说也是由几位音乐才子共同演奏,而正是在这样一次音乐盛宴上,人们更进一步地欣赏到了那份超越时代边界的情感交流。这两件事情,不只是单纯的艺术表现,它们还承载着一种跨越时间空间的情感联系。

六、数字时代重温古韵

随着科技发展,我们可以通过各种现代技术手段来接近这些古老而神秘的手稿。但是,无论我们如何用数字去呈现这些珍贵遗产,它们始终保留着原有的魅力,那些线条纹理,每一个笔触,都好像透过千年的尘埃,对我们的灵魂发出了召唤。这也许就是为什么有人说,在这个快节奏、高压力的现代社会里,我们依然需要那些古典美学来给我们带来宁静与思考吧?

七结语:

从纸上到屏幕前,从文字到形象,从过去到未来,这一切都在不断地推动着人类文化传承链条上的转换。在这样的背景下,我们应该如何理解这一切?我认为,这是一个关于记忆与创新之间辩证关系的问题。当我们试图通过科技工具去复制或模拟某个历史事件或人物时,我们其实是在寻找一种新的方式去理解那个时代,而不是简单地复制它。当我们把“真实”变成“虚拟”,把“过去”变成“未来的回顾”,那么我们的内心世界又会发生什么样的变化呢?这无疑是一个值得深思的问题,也是我希望读者能够继续探索下去的话题。