丝路上的孤儿一探究竟中国冷门织造技艺

在漫长的历史长河中,中国传统工艺如同古老的守护者,一代又一代地被传承。然而,在这繁星点点的文化宝库里,也有许多非遗工艺因为时代变迁而逐渐沦为冷门。它们就像丝路上的孤儿,被世人忽视,却依然默默地在角落里生存着。

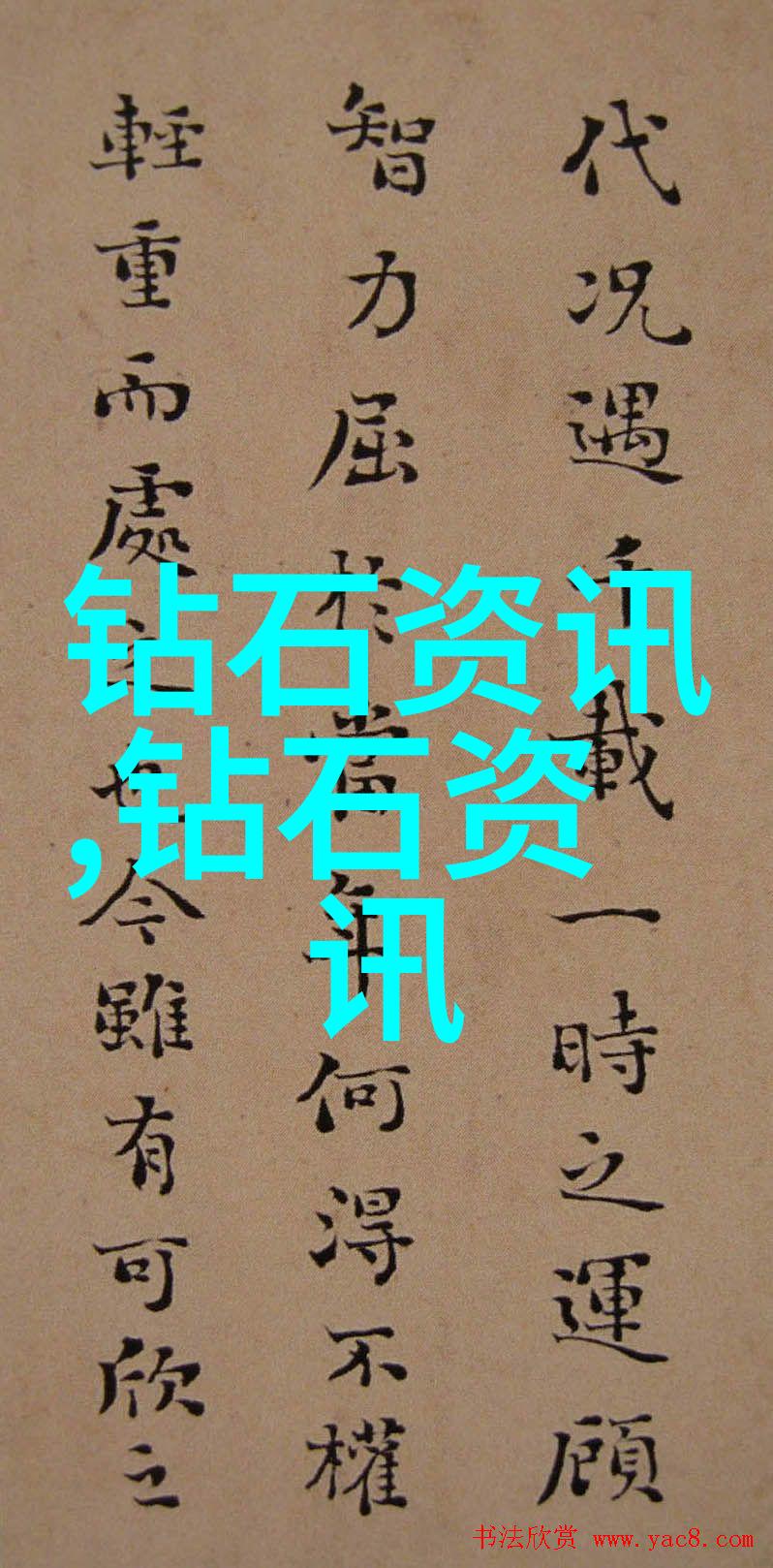

织造技艺,是中国悠久文明中的瑰宝之一。从唐朝开始,这种精细的手工制作技术便展现出了其独特之处。在那个时代,织品不仅是生活必需品,更是社会阶层、身份象征和艺术表现的一种形式。而今,这些传统技艺却面临着前所未有的挑战。

首先,要了解中国冷门织造技艺,我们必须回溯到它的源头——丝绸之路。在这个古老而神秘的地方,每一段绣线、每一个针眼都承载着无数故事,它们不仅是商品交易的媒介,更是不同文明交流思想、分享智慧的桥梁。这些手工编织品,不仅体现了当时的人类创意,还记录了那段历史时期人民生活方式和精神追求。

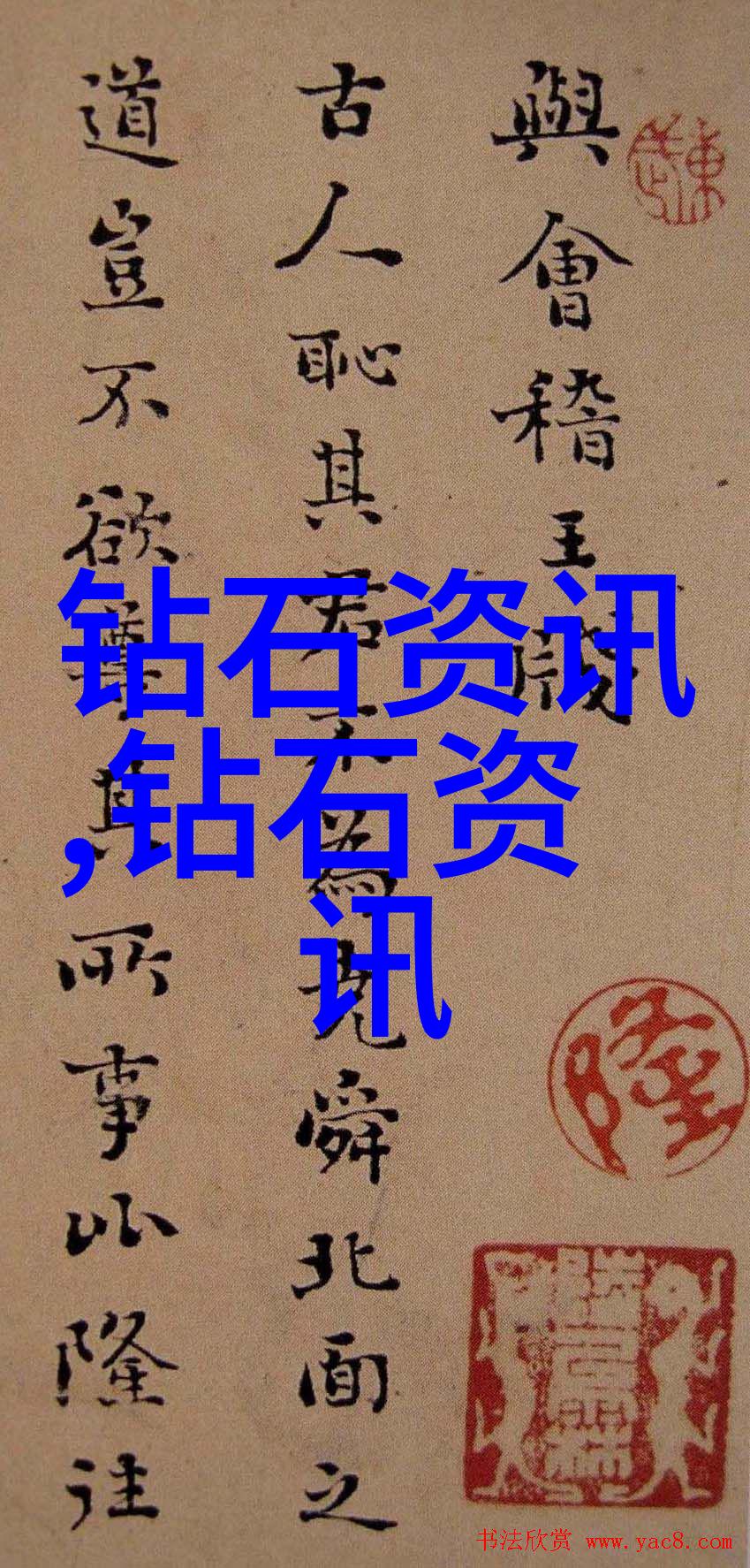

随着时间推移,随着商业贸易和政治交往不断发展,这些手工编织技巧也得到了进一步完善。但与此同时,当外来文化影响力增强,对于这些传统手工作坊产生了一定程度的冲击。不少地方特色刺绣技能因无法适应现代市场需求,而逐渐淡出人们视野。

尽管如此,其中一些珍贵且具有代表性的刺绣作品仍旧保留在一些小型家族企业或个别信仰坚定的艺术家之间,他们对这一行业充满热情,并试图通过各种渠道将这些美丽而复杂的手工产品推向市场。不过,由于缺乏足够的大规模生产能力,以及现代消费者的快速消费习惯,使得这些古老但又新颖的手工作坊难以获得广泛认可。

除了经济原因外,有关保护政策和宣传教育也是促使这种非遗产业走向边缘的一个重要因素。在当下信息爆炸的时代,即使存在一些官方机构致力于保护并发扬这些非遗文化,但由于资源有限以及缺乏有效管理策略,大多数项目往往只能停留在概念上,而无法转化为实际行动,从而导致相关人才流失,技能衰退,最终造成整个行业萎缩。

为了挽救这一危机,我们需要更积极地去参与其中,无论是在政策制定上还是实践活动中,都应该尽可能多地支持那些还在努力维系这份文化财富的小众作坊。这不仅是一项公益事业,也是一场对我们共同记忆进行深度挖掘与理解的事业。在这样做的时候,我们要清楚认识到这一切都是关于人类精神追求与物质世界相互作用的一部分,它们构成了我们的过去,同时也丰富了我们的未来。

总之,没有哪一种单一方法能够解决所有问题,只有通过持续不断的心血投入及创新思维,可以真正意义上让“丝路上的孤儿”重返舞台,让世界重新见证中国冷门非遗工艺独具风格、独树一帜的地位。