好的典范与坏的警示中国古代哲学家们的教诲

在中华传统文化中,有着丰富的思想体系和道德规范,涵盖了哲学、文学、艺术等多个领域。从儒家到道家,再到佛教,每一门派都有其独特的价值观念和生活方式。但是,这些传统文化是否全都是“好”?在探讨这一问题时,我们需要考虑它们对社会发展的积极作用与可能带来的负面影响。

正面的典范

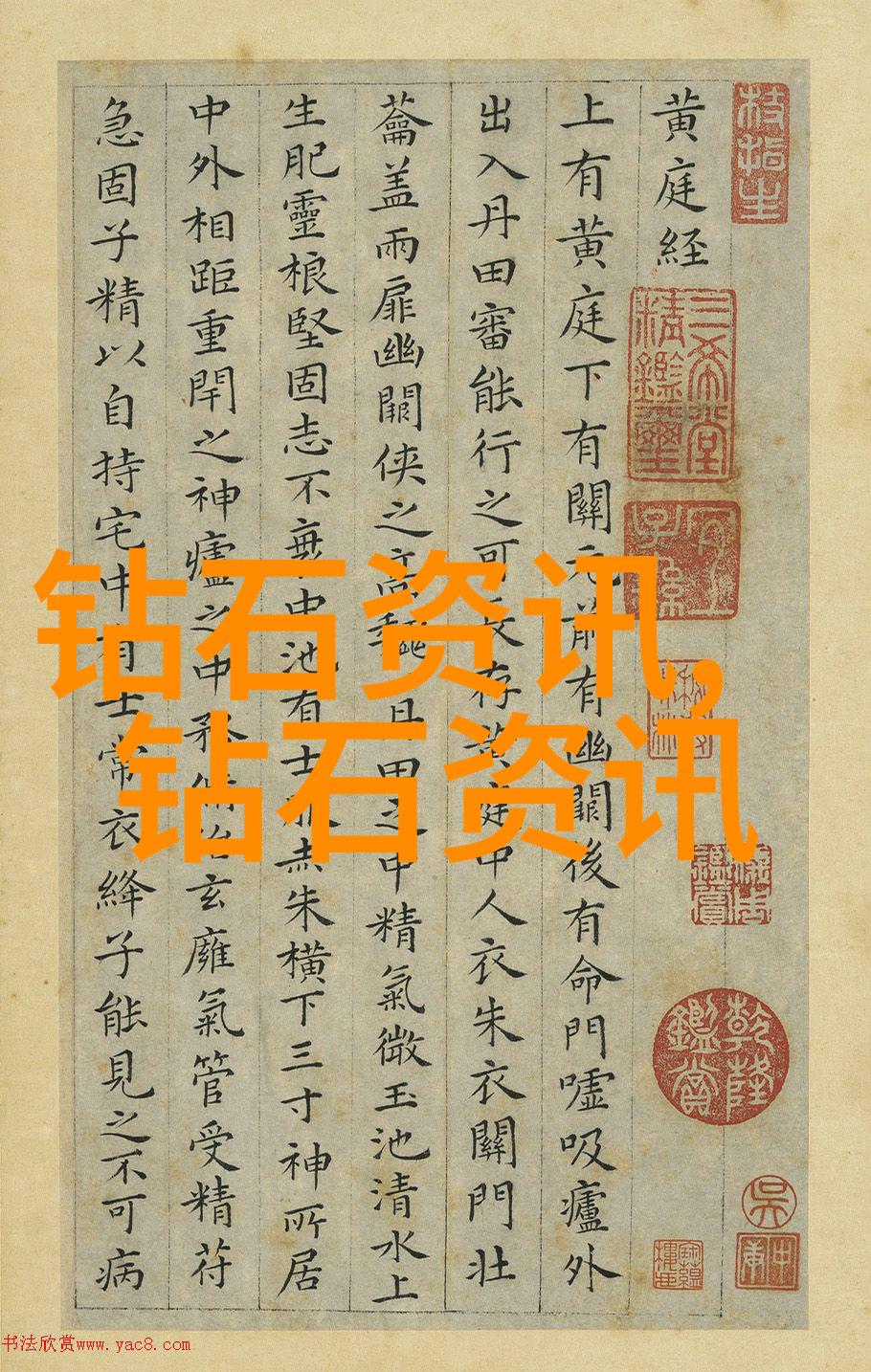

中国古代哲学家们留下了一系列宝贵的教诲,他们提倡仁爱、诚信、礼貌等美德,这些美德对于构建一个和谐社会具有重要意义。例如,孔子的《论语》中强调“己所不欲,勿施于人”,这反映了对他人的同情心和尊重。在道家的《庄子》中,提倡顺应自然,不做无谓的争斗,这种宽容与平静的情怀,对于处理现代社会中的冲突有很大的借鉴意义。

这些古代智者的教诲不仅为后世提供了行为准则,也为我们的思维方式树立了榜样。它们鼓励人们追求内在的成长,而不是外表上的光鲜亮丽,从而促进个人品格修养。

负面的警示

然而,在中华传统文化中,也存在一些消极或甚至是有害的元素。比如,封建主义下的阶级分化制度导致了一部分人民被剥夺基本的人权。这类制度虽然出现在历史上,但它对于推动社会进步并没有积极作用,而是一种阻碍性的力量。

此外,一些过度强调家庭血缘关系,比如三从四德这样的女性角色定位,也限制了女性参与公共事务的能力,使得她们无法充分发挥自己的潜能。这类思想尽管源自某种保护家族稳定的愿望,却也造成性别不平等的问题,为后续改革开放时期Gender Equality(性别平等)的实践埋下伏笔。

深层次思考

如何评价中华传统文化中的“好”与“坏”?首先,我们应该承认每一种文化都是由人类历史经验总结出来的一套规律,它既包含积极向善的一面,也包括可能需要批判或改变的一面。在评价的时候,我们不能简单地将之视为绝对正确或绝对错误,而应该采用更加复杂和多维度的心态去理解它。

其次,在学习和继承传统文化时,我们应当区分主流价值观与边缘现象,将那些能够提升我们精神境界、促进社会文明发展的是好的部分作为引领方向;同时,对于那些已经显得过时或者不利于现代化建设的事物,要敢于提出批评,并寻找适应时代变化新方法、新理念来取代旧有的不足之处。

最后,由于中华民族是一个拥有悠久历史且不断发展变化的大国,其传统文化也是随着时间而演变深化,其中一些内容虽经历千锤百炼仍保持其生命力,但也有许多因时代背景不同而逐渐失效或转型换代。此类情况要求我们以开放的心态去接纳新的知识,同时用实际行动去证明这些新的理念更符合当今世界及中华民族未来的需求。

综上所述,“好”的典范与“坏”的警示并存,是中华传统文化不可避免的一个方面。在这个过程中,只要我们能够保持批判性思维,不断更新认识,不断寻求改进,那么这些遗产将继续激励我们前行,为实现国家繁荣昌盛尽一份努力。