海柳 - 沙滩上的守望者海柳的生态价值与文化象征

沙滩上的守望者:海柳的生态价值与文化象征

在一个宁静的夏日午后,阳光透过了那层轻纱般的蓝天,洒在了一片金黄色的沙滩上。远处,一排排细长的绿影穿梭于沙丘之间,那是海柳,它们以一种优雅而坚韧不拔的姿态守护着这片海边。

海柳(Tamarix spp.),又名鹅绒树,是一种常见于干旱和半干旱地区的小灌木植物。它们通常生长在荒漠、沙地和盐碱地中,以其独特的形态和功能,在自然界扮演着不可或缺的一角。在人类社会中,海柳同样拥有丰富多彩的文化象征意义。

首先,从生态价值来看,海柳是一种极具适应性的植物,它能够耐受高盐分、高温以及缺水等恶劣环境条件。这使得它成为许多乾涸土地上唯一可以存活下来的植被,因此,它对维持沙漠生态系统中的生物多样性起到了重要作用。例如,在澳大利亚的大堡礁附近,由于全球气候变暖导致降雨量减少,大堡礁周围的地表变得越来越干燥,这时候就需要像海柳这样的植物帮助固定土壤防止侵蚀,同时为其他动植物提供栖息地。

其次,从经济价值来说,虽然人们可能不会直接食用或加工成商品,但海柳对于当地社区仍然有其重要意义。例如,在北非某些地区,当地居民会将鲜采到的新鲜叶子制成茶饮用,或将老枝条烧制成火柴,为居住点提供能源。此外,对于一些建筑工程,如防风堤或者河岸稳定化工程,可利用这些强韧且根系深厚的地球材料进行造林,以此来保护沿岸地区免受洪水侵袭。

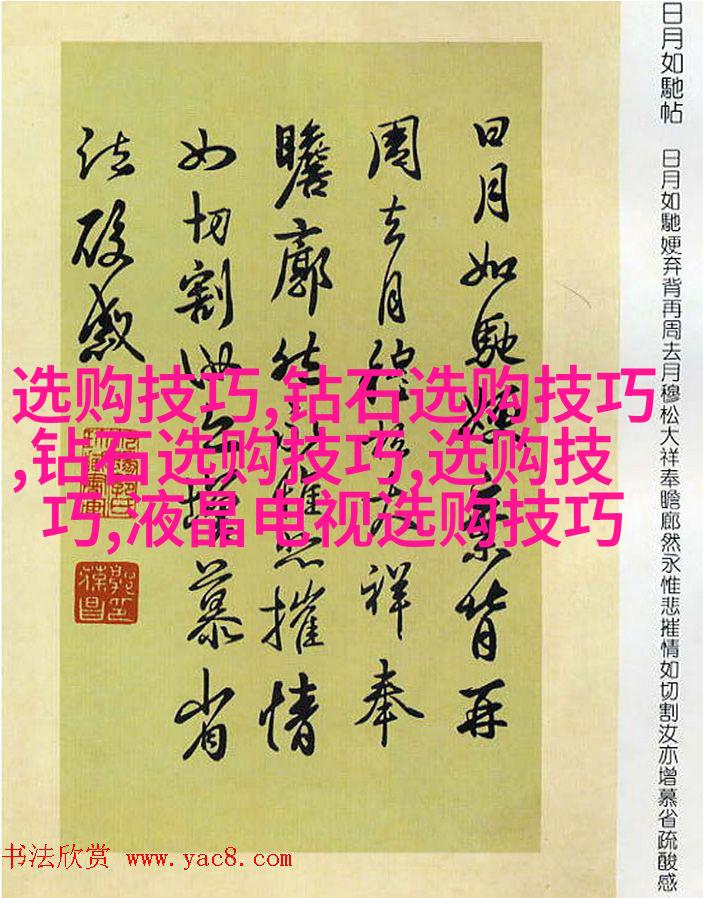

再者,从美学角度出发,无论是在人文景观还是自然景观中,都能发现各种各样的艺术创作与“ 海柳”相关联。在中国古代文学作品中,“空谷足音声如竹、似松、似藜藿、如鹅绒树”的描写,就充分体现了人们对这一植被类型的情感寄托。而现代艺术家们也经常借助这类特有的形状来创作抽象画作,不仅展现了他们对自然之美的热爱,也让公众更好地理解并欣赏到这种普通但又特殊的地貌特征。

最后,我们不能忽视的是“文化象征”的一面。在中国传统节日里,如端午节时,有“插秧歌”这个习俗,就是通过舞蹈模仿农民插秧,用歌曲表达对土地劳动者的敬意,其中便包含了向那些顽强抵抗贫瘠土地的人致敬,而这些往往就是依靠如同坚韧不拔的心灵力量支持——正是我们所说的“心比刀还利”。

总结来说,“海柳”不仅仅是一个简单的地理名称,更是历史记忆和精神情感的一个承载器。不论是在无人区寂寞孤独探索还是城市繁华喧嚣间寻找宁静,我们都能从这些微小生命中找到共鸣——它们既代表着地球母亲赋予我们的生命力,又反映出我们作为人类如何与大自然共存,并给予彼此尊重与爱护。