传承古韵故事的无形编织者

传承古韵:故事的无形编织者

在遥远的古代,讲故事是一种生活方式,它不仅仅是人们休闲娱乐的手段,更是文化传承和社会交流的重要途径。从口头传递到书面记录,再到现代媒体的广泛应用,讲故事如同一股生命力,无声地流淌在人类历史的大河中。

首先,在古代社会中,讲故事是一种智慧与经验的共享方式。村民们围坐在篝火旁,以悠扬的声音回忆往昔英雄事迹,或是谜语、笑话等轻松幽默内容,这些都属于一种口头文学形式。在这样的氛围下,每个人都是一个活生生的“无形编织者”,通过不断地叙述和听众的情感共鸣,使得这些简单的话语变得深刻而富有教育意义。

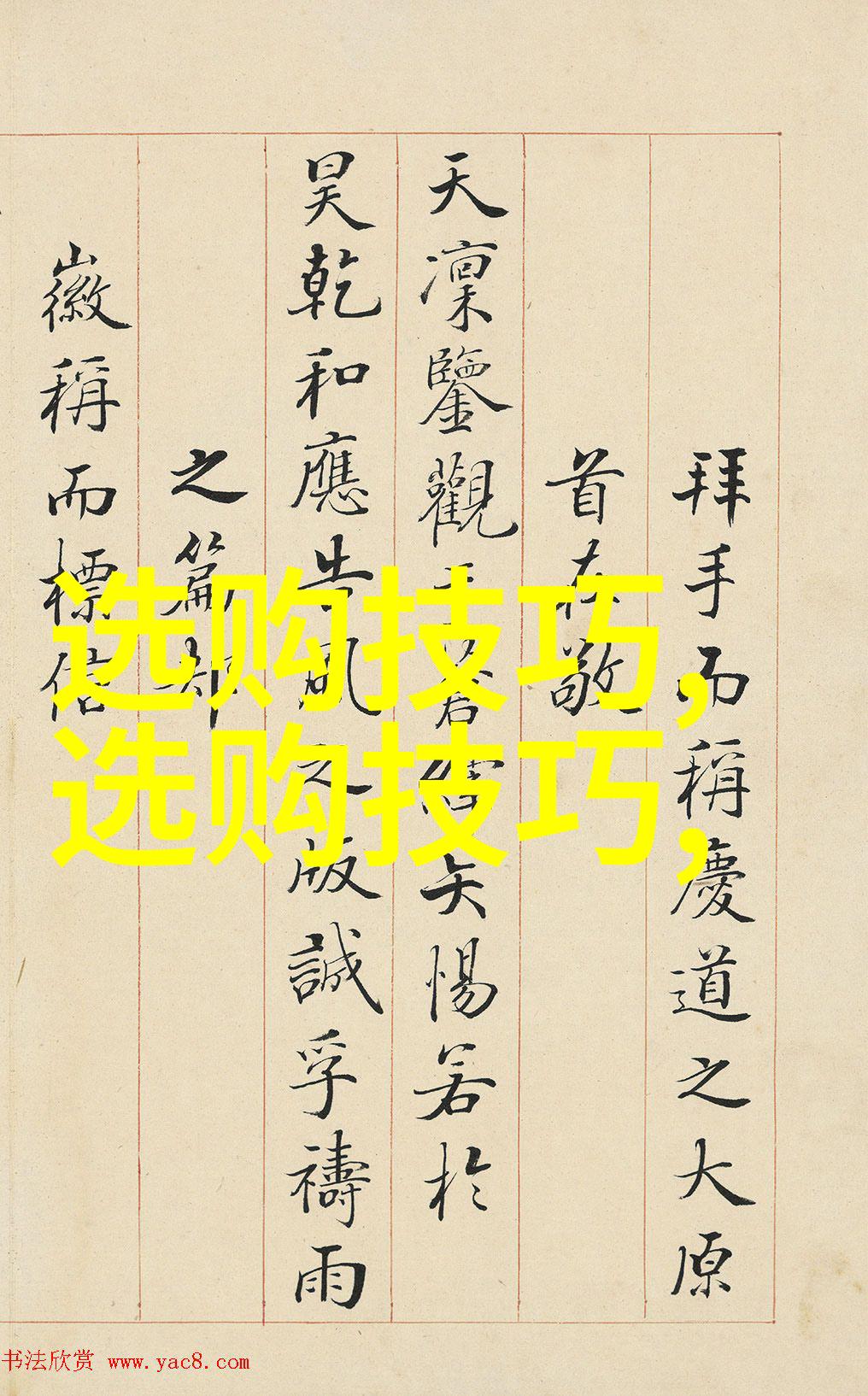

其次,随着文字出现后,讲故事也逐渐转变为书写形式,如中国古代的小说、戏曲等艺术形式,它们不仅展现了作者对现实世界观察和想象力的丰富,也成为了人民心灵寄托的地方。《三国演义》、《水浒传》等经典作品,就是这样通过文笔精湛和情节紧凑,将千年的历史与人物塑造交织成了一幅幅生动的人物画像,让后人能够触摸到那个时代的风土人情。

再来看现代社会,对于讲故事这个活动依然具有重要意义。不论是在家庭聚会中的互动游戏还是学校课堂上的阅读教学,都体现出一种跨越时空的情感连接。在数字化时代,我们可以通过各种媒体平台,如网络小说、微信读书、视频分享等多种渠道接触到来自不同角度和背景的人类真实或虚构的故事,而这些新的载体又给予了创作更自由更多元化的地位,使得每个人都能成为自己小宇宙内的一个“编织者”。

此外,不容忽视的是,有关语言学研究表明,即使在今天,由于人类大脑对于言语模式所具备的一定的普遍性,所以我们仍然倾向于使用那些符合特定文化环境中的叙述模式去理解新信息。这意味着我们的思维习惯上还保留着原始的一些“编织”机制,即便是在现代高科技环境下,我们仍旧被那些经过时间考验而坚固起来的心理结构所影响。

最后,从心理学角度来看,当我们听别人讲故事情景时,不但能获得知识,而且还能得到情感上的慰藉。这种过程称之为“共情”,即用自己的感情去理解他人的感情状态。而这正是人类天性中最核心的一部分,是为什么人们总愿意听别人的故事并且将它们作为记忆或思想交流媒介之一原因所在。当我们沉浸其中的时候,我们仿佛就处于另一个世界里,与过去或者未来的某个版本自我相遇,那份温暖与启发就是由那些无形却又强大的“编织者”赋予我们的。

综上所述,无论是在过去还是现在,“讲故事”的行为都扮演着不可替代的地位,它以一种独有的方式融合了历史、文化以及当下的技术手段,为人类提供了沟通思想感情的一条路线。而这一切,最终归功于那些一直默默付出的无形编织者——他们,用自己的声音和文字,把世界点缀成了色彩斑斓的人间画卷。