与西方文明相比中文的一种独特美学特色是无为而治这种美学特色又体现在哪里呢

在探讨这一问题之前,我们需要首先理解“无为而治”这个概念。它源自中国古代哲学家老子的道教思想,其中的核心理念是通过不做强制、不施加压力,而是顺应自然法则来达到和谐统一。在中华传统中国文化中,“无为而治”并不是指完全没有行动,而是在行动中保持一种内心的平静和淡泊名利,这样可以使得社会秩序稳定,人心安宁。

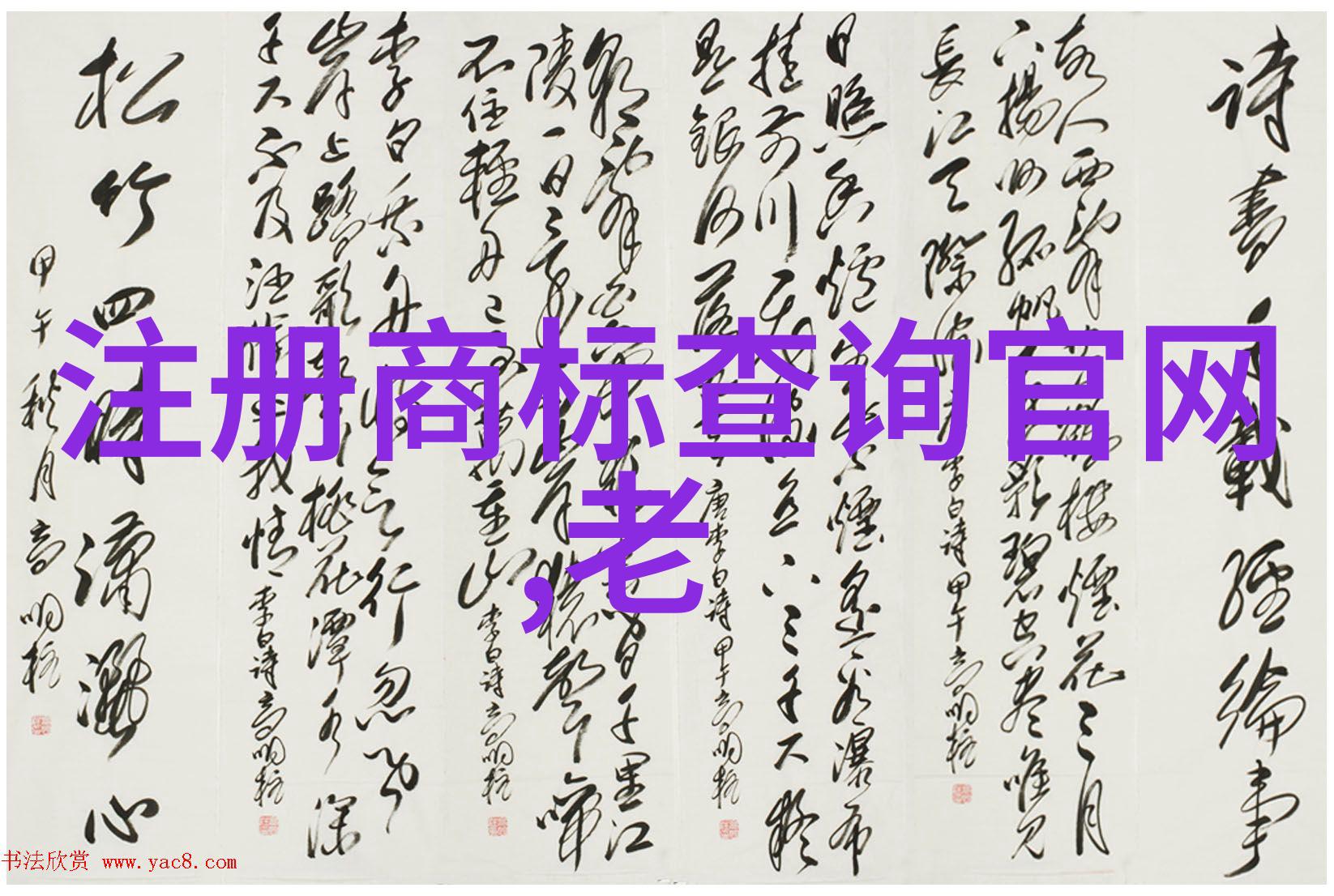

在艺术创作方面,“无为而治”的美学特点体现在对物质世界的简约处理上。比如在书画中,不追求华丽多彩,只要能表达出朴实真挚的情感就足够了;建筑设计上,则注重功能性和空间布局,使之与周围环境融成一体。这种简约风格反映了中华传统文化中的“淡泊明志”、“寡欲清净”的精神追求。

此外,在文学作品中,“无为而治”的精神也常常被表现出来。例如,在唐诗宋词等文学流派中,诗人往往以大自然作为写作主题,用其间的变化来抒发情感或寄托理想。这类作品往往语言简洁、意境深远,不强调繁复的手法,而是让读者从其中感受到作者的情感和哲思。

同时,“无为而治”的影响还可以见于中华传统节日庆典。在这些庆典活动中,无论是春节、中秋佳节还是其他各种民间活动,都有着丰富多彩但又不失精致雅致的装饰品、食品等,这些都体现了对简单优雅生活态度的珍视。

当然,“无为而治”并不仅限于艺术领域,它也是中华传统文化中的一个重要价值观念之一。在商业行为或者个人交际场合里,也有人会运用这种方式来达到目的,比如通过巧妙地利用关系网,而非直接使用权力去实现自己的目标。这是一种更高层次的人际互动方式,有助于建立起长久稳定的关系网络。

总结来说,“无为而治”是一个集内涵丰富、广泛应用于各个领域的大概念,它反映了中华传统中国文化对于生命本质所持有的深刻认识以及对待世界的一种独特态度——既坚守自身,又适应外界,从容不迫。这样的美学特色至今仍然激励着人们寻找生活中的平衡与和谐,让我们在忙碌纷扰的现代社会中,也能够找到那份古老智慧带来的宁静与满足。