亲情表达中式孝道与西方家庭支持系统

在中西方文化之间,关于亲情的表达和家庭关系观念存在显著差异。中国传统文化中的“孝”字,是一种深厚的情感纽带,它不仅体现在父母子女之间,更包括了祖孙、兄弟姐妹等多代人的相互关爱。而在西方国家,虽然也有强烈的家庭意识,但它更多表现为个体间的相互支持和尊重。

中式孝道

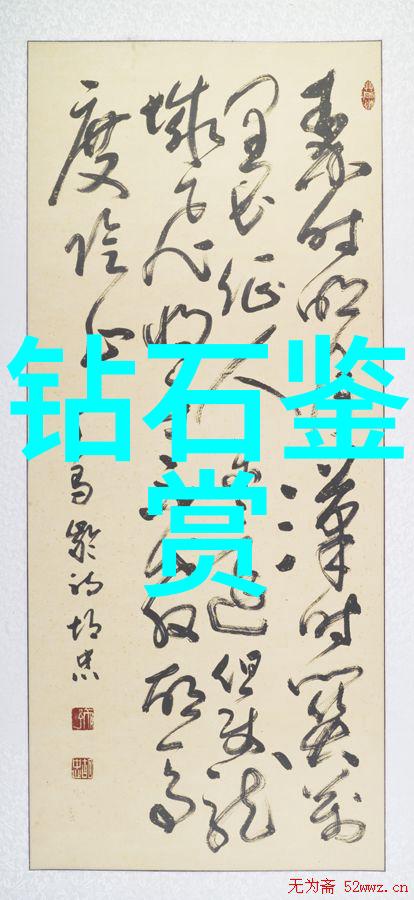

中式孝道源远流长,从古至今影响着中华民族的心理结构。《礼记·中庸》云:“臣使于夫妻,以礼让也;子孙之事于父母,以孝悌也。”这意味着在中国文化里,儿女对待父母必须以极高标准来要求自己,不仅要提供物质上的支持,还要给予精神上的安慰。在家谱体系下,每一位成员都有其固定的位置和责任,这种集体主义的生活方式强化了家族间的情感联系。

西方家庭支持系统

在西方国家,如美国或欧洲,个人主义是社会价值观的一大特点。这导致了更加注重个人自由和自我实现的生活态度。尽管如此,在紧急情况下,比如疾病、失业或其他挑战时,一般来说西人会依靠自己的网络,而不是完全依赖家人寻求帮助。这可能是因为他们认为这是每个成年人的责任独立解决问题,同时也是一种对个人能力的信任。

亲情与性别角色

在中国传统社会里,对男性而言,“养育之德”更为重要,而女性则被赋予“抚养之责”。这种分工导致了一种性别角色的固定模式,即父亲作为经济支柱,母亲则负责孩子们的教育和日常照料。但随着时间推移,这样的刻板印象正在逐渐消解,现代女性越来越追求职业发展,同时期望男士参与到育儿工作中去。而在西方国家,由于性别平等意识普遍提升,以及法律保护措施,加上经济独立,使得男性与女性一样,都可以享受工作与家庭平衡,并且积极参与到孩子成长过程中。

家庭决策权力分布

当涉及重大决策时,如搬家、改善居住条件或者投资教育资源等,在中国通常由父亲作出决定,因为他被视为家庭经济主导者。而在一些欧洲国家,无论是荷兰还是挪威,那里的女性拥有同样程度甚至超过男性对于这些重要决定所持有的权力。此外,由于雇主法规规定一定比例需要雇佣女性员工,因此企业管理层往往需要考虑多元化人才组合,这进一步增强了女性职场地位。

孩子的抚养方式

两者的教育方法也是不同。一方面,在东亚地区尤其是在韩国、日本以及台湾,有明确规定一周至少五天(但可根据实际情况调整)的户外活动时间,以促进孩子们身体健康和社交技能发展;另一方面,在一些北美国家,比如加拿大或澳大利亚,将大量精力投入到幼儿园早教项目上,以提高学龄前孩子们语言能力、数学概念理解以及艺术创造力。

亲密关系探讨

虽然两边的人都渴望得到对方的情感接纳,但他们处理这一需求的手段却迥然不同。在亚洲许多地方,当朋友发生分手时,他们倾向于减少社交频率以避免尴尬的情况出现,而此举又反映出一种集体主义思维,即为了整体利益牺牲个人的愿望。在某些欧洲国家,如果两个朋友分手后仍保持友好,他们会鼓励彼此继续保持联系,因为这被视作尊重彼此私生活并展现出开放包容的心态。

遗产继承制度分析

遗产继承是一个复杂的问题,它涉及到了家族成员间权力的重新配置。在传统意义上,只有直系血缘关系才能享受到财产继承权,而非婚生子不能获得公认的地位。如果将目光投向那些实行共同继承制的地方,如英国或法国,那么财富将更均匀地分布给所有相关人员,不区分直系血缘还是旁系血缘,而且近年来还有一些改革趋势,让同居伴侣能够获得部分遗产份额,也进一步推动了这个领域内思想变革方向。

旅行习惯差异解析

旅行本身就是一个展示文化差异的手段之一。例如,大型旅游团队经常见诸日本各地游客聚集景点拍照留念,而单独一人旅行则较为罕见;然而,在许多欧美城市,你可以轻易找到单身旅行者,或许因为英语作为主要交流工具,可以更容易地融入当地社区,并建立起新的友谊网络。这样的行为选择反映出了人们如何通过行动表达自己的价值观偏好——既包含对自然环境保护,也包含了对新鲜经验探索的渴望。

文化冲突与适应机制构建

由于全球化背景下的移民潮涌现,我们开始看到跨文化婚姻变得更加普遍。当来自不同的文化背景的人结婚并产生后代时,他们面临的一个挑战就是如何结合两种不同的价值观定立一个新的生活模式。这涉及到双方及其子女学会接受并欣赏不同风俗习惯,同时也可能遇到压力,因为它们可能会感到忠诚同时遭受背叛——既要遵循传统,又要适应现代世界所需的一切变化。此类问题要求双方不断沟通协商,为共同目标努力,并培养宽容心态以适应不断变化的事实世界。”

10 结语:

综上所述,无论是在亲情表达还是其他领域,都能发现东西方文化差异十个明显特征。了解这些差异对于跨文明交流具有重要意义,让我们从欣赏中学到的东西开始,然后再思考如何巧妙地融合它们,使我们的社会更加丰富多彩,也更加包容共融。