在中国文化中和谐这个概念是如何影响日常生活的

中国文化是一个多维度、深厚的历史积淀,是一门学问,它融合了哲学、文学、艺术等多个领域。其中,“和谐”这一概念不仅体现在美学上,也渗透到伦理道德、社会关系乃至政治体系之中。它是中华民族传统美德的一部分,是国家发展与社会稳定的基石。

首先,从哲学角度看,“和谐”源自儒家思想中的“天人合一”,主张人与自然相协调,追求内心的平静与外界环境的整齐。在《大学》中,孔子提出:“己所不欲,勿施于人。”这意味着我们要对自己有所要求,对他人的行为也要持同样态度。这就是“和谐”的一个基本原则,即对待个人与他人的关系应保持平衡。

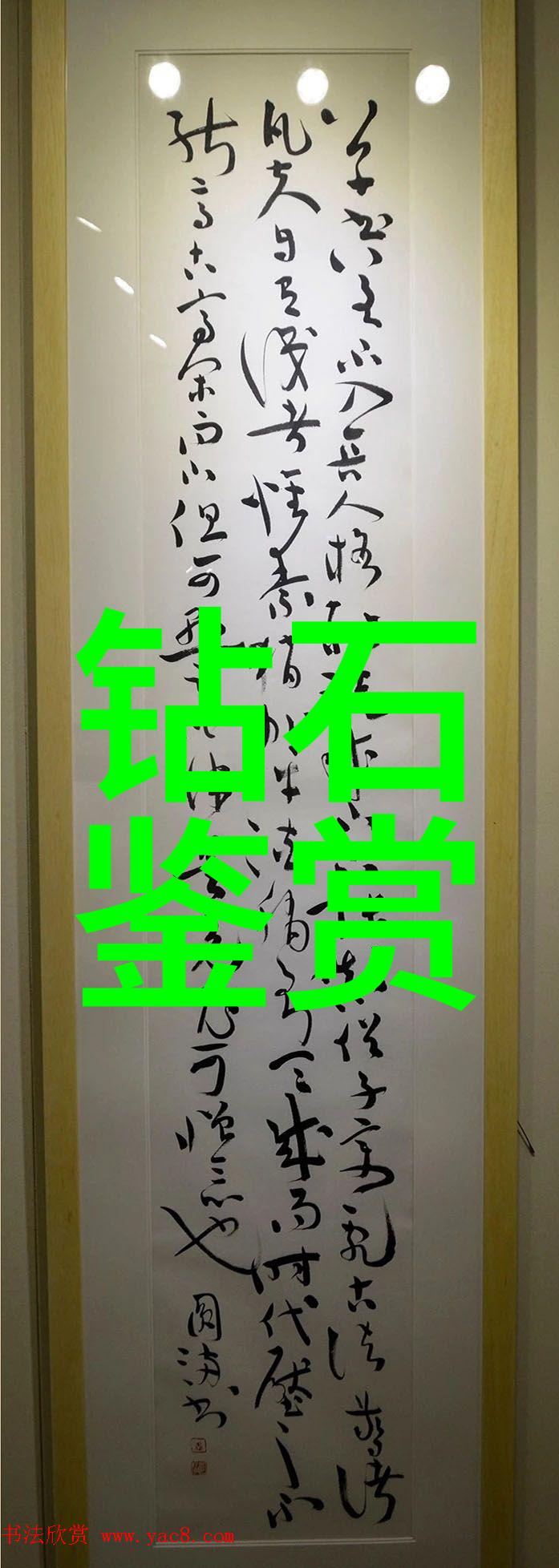

其次,在文学作品中,“和谐”往往被用来形容一种审美上的宁静与完美,如李白的诗歌就充满了这种气质:“山高月小水长流”。这种文艺上的人生观念强调的是一种超脱世俗烦恼,与大自然相融合的心境,这种心境正是“和谐”的体现。

再者,在日常生活中,“和谐”也是非常重要的一个词汇。例如,在家庭里,父母希望子女能够团结合作,无论是在学习还是工作上都能互相支持;在社区里,每个人都希望彼此之间能建立起良好的邻里关系,没有矛盾或冲突,这些都是为了实现社会的大致秩序而努力达成的一种状态。而这些都是基于“和谐”的价值观念进行推动的。

最后,还有一点值得注意,那就是在现代社会背景下,不少企业家们开始倡导企业内部以"共赢"为核心价值观,以促进员工间以及公司内部各种利益相关者的合作,并最终达到组织目标。这正是在不断变化着世界经济格局下的另一种形式化解利益冲突并寻求共同繁荣的手段,它实际上也是基于对"和諧"理念的一种实践应用。

综上所述,在中国文化之中,“和諧”是一個極為重要且深遠的概念,它不僅僅體現在藝術與文學層面,更延伸至倫理道德、社會關係與政治制度等各個方面。在現代社會,這種傳統價值觀仍然具有著重影響力,並且隨著時代變遷,被赋予新的內涵與實踐方式。