翡翠杂谈-碧玉情深探索古代中国翡翠艺术的魅力与技艺

碧玉情深:探索古代中国翡翠艺术的魅力与技艺

在古代中国,翡翠不仅是一种宝石,它还是文化和艺术的象征。从唐朝开始,翡翠就被视为贵族阶层的象征,尤其是那些绿色透亮、质地细腻、形态自然的品种。在“翡翠杂谈”中,我们可以找到许多关于这类宝石制作和鉴定的精彩故事。

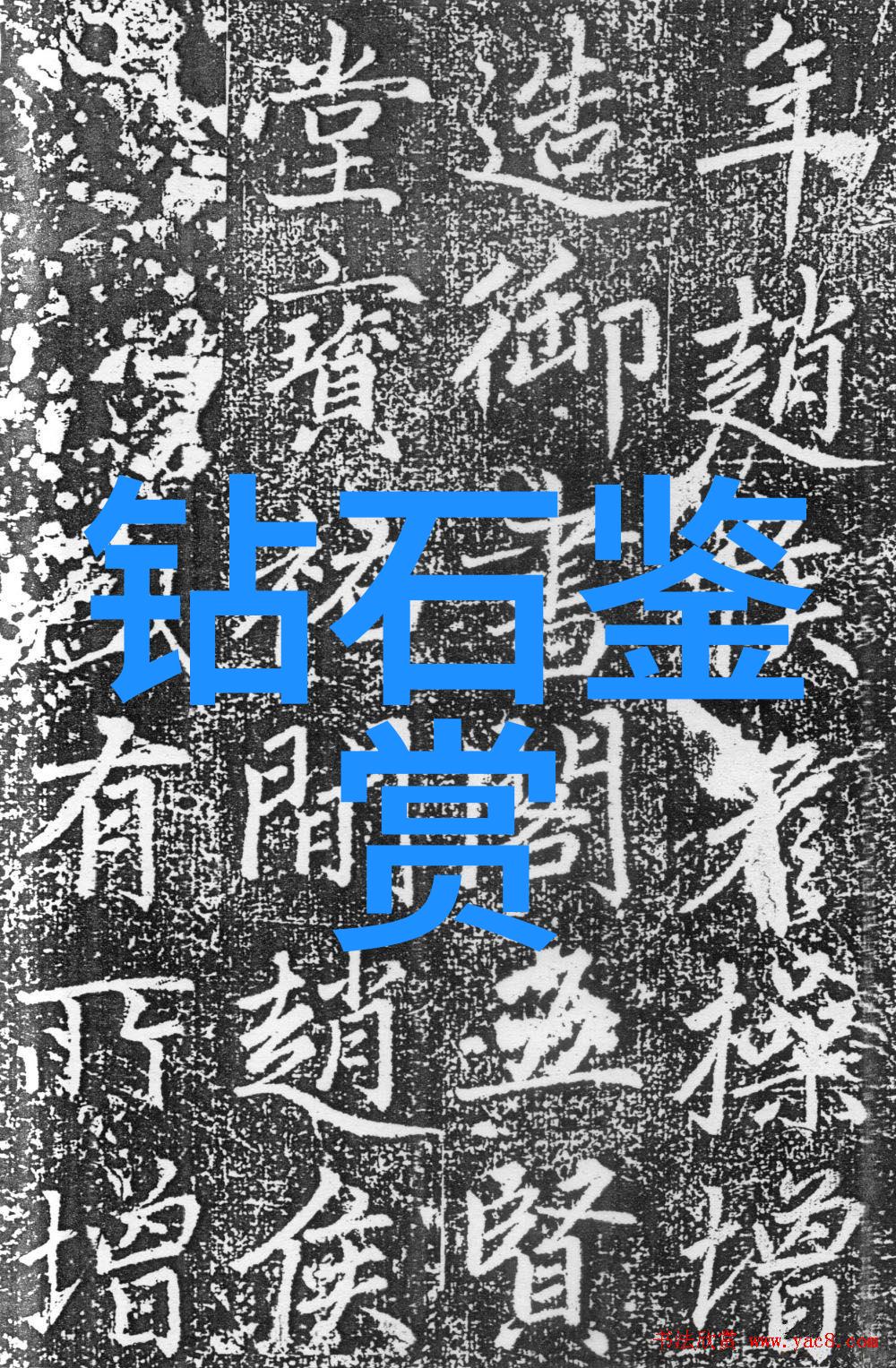

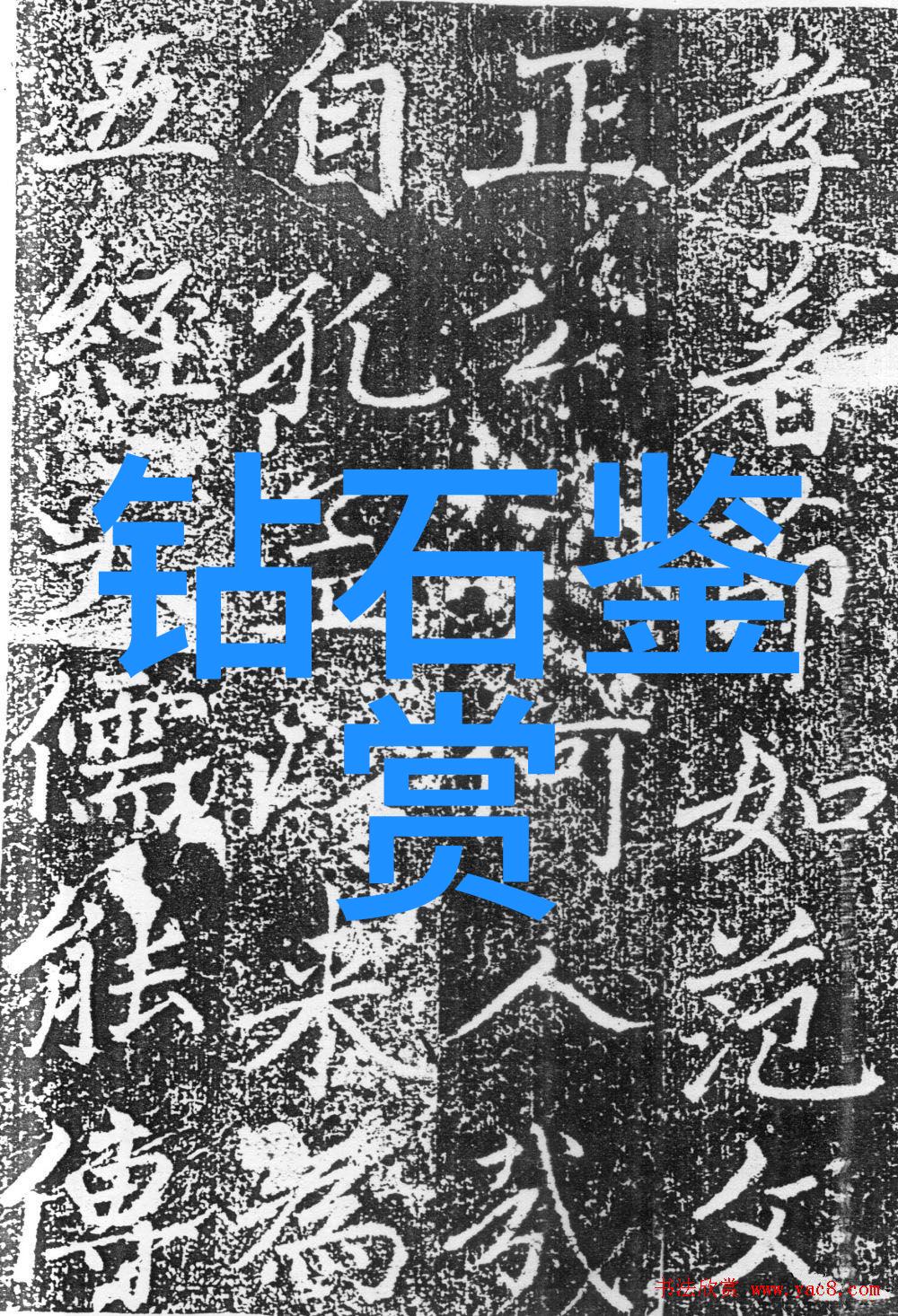

首先,“碧玉”这个词汇在中文里有着悠久的历史,可以追溯到远古时期。当时的人们将它视作一种神圣不可侵犯的事物。到了宋朝,随着工艺技术的发展,一些名家开始对碧玉进行雕刻,他们创造出了一系列具有极高美学价值和收藏价值的大型作品,如《碧玉壶》、《碧玉盏》等,这些作品至今仍然是博物馆中的珍品。

接着,在明清两代,由于商业化发展,一些大师级人物如邵伯温、朱耷等,他们以自己独到的眼光和技艺,将普通的小块琥珀或青白色花岗岩经过多年的精心雕琢,最终变成了一些令人惊叹的小巧但又富含深意的精品。这正是“翡翠杂谈”的精髓所在——讲述的是一个时代对于一件小事物背后蕴含的情感与智慧,以及通过长时间沉淀而形成的一种独特审美观念。

然而,不仅如此,“碧玉情深”还体现在对待这种宝石的一种哲学思考上。比如说,有人认为每一块最佳的绿色钻石都有一段未知而神秘的地球历史,而每一块优质之处,就像是在山川间流淌过千年岁月一般。而且,每一次打磨,都仿佛是在抚摸这片土地最纯净的心脏,让它闪耀出更为迷人的光芒。

最后,在现代社会中,“碧玉情深”的概念也得到了新的解读。在当下的市场环境下,对于寻找真正有文化底蕴和艺术韵味的手工制品的人来说,能够认识到这些简单却又充满故事性的小物件背后的文化意义,是非常重要的事情。而对于那些已经拥有的这样的物品,也许我们应该更多地去欣赏它们背后的故事,从而让自己的生活更加丰富多彩。

综上所述,“碧玉情深”不仅是一个文学上的典故,更是一种生活方式,是一种回归到过去,但同时也是向未来看齐的心态。一方面,我们要尊重传统;另一方面,我们要创新精神。只有这样,我们才能真正理解并享受“ 翡翠杂谈”。