中国冷门非遗工艺古籍绣花

中国冷门非遗工艺(古籍绣花)

古籍绣花的历史之谜是什么?

古籍绣花作为中国传统手工艺之一,其历史可以追溯到数千年前。它起源于春秋战国时期,随着时间的推移,这种艺术形式在不同的朝代中不断发展和变化。从汉代的刺绣作品到唐宋时期的织品装饰,再到明清时期的手工纹样,都有着其独特的风格和技法。

古籍绣花在哪些朝代得到了广泛应用?

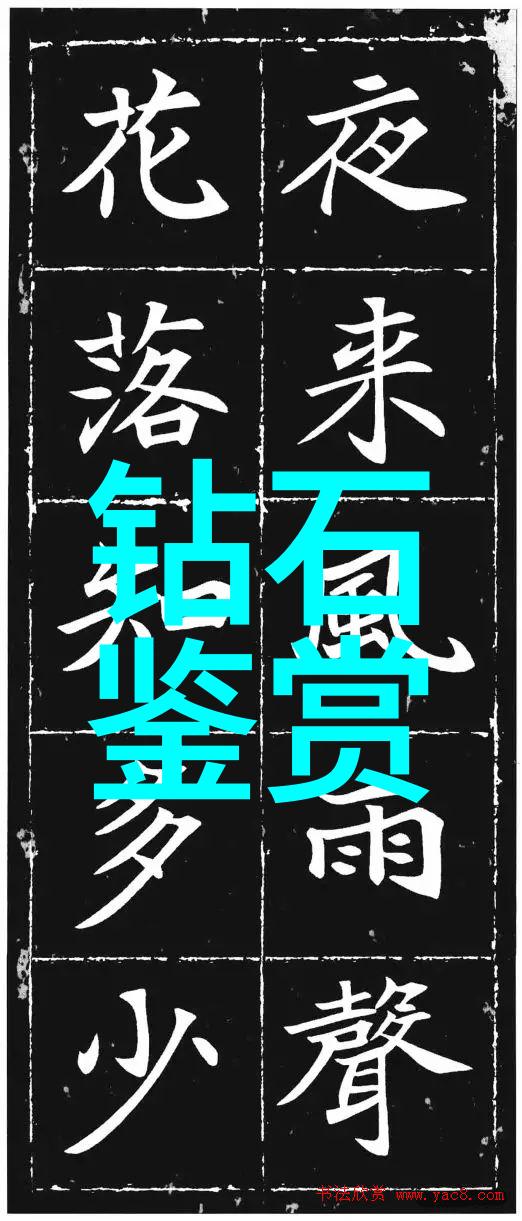

古籍中的许多书画、诗词与音乐都离不开这项手工艺,它们共同构成了一个完整而精致的文化体系。在唐宋时期,刺绣成为了一种高级文化活动,皇帝、贵族以及文人墨客都会参与其中。他们将诗歌与刺绣相结合,用线条来表达情感,用颜色来传递思想。

古籍中的哪些作品是代表性案例?

《世说新语》、《红楼梦》等著名文学作品中就有提及刺丝穿针眼的小技巧,以及用金银线描画出的精美图案。这不仅体现了当时社会对刺绣技术极高评价,也反映出古人的审美趣味多样化。在这些作品中,可以看到不同时代人们对于生活美学的一种追求。

古籍中的刺织技术有什么特别之处?

除了使用常见的棉布外,还有很多特殊材料被用于创作,如丝线、毛线等。此外,不同地区还发展出了各自特色的人物造型和图案设计。比如,在四川地区出现了以牡丹为主题的大量刺绣品,而在云南则以龙马戏耕为题材的手工织品更受欢迎。

如何保护并发扬这一冷门非遗工艺?

为了让更多人了解并欣赏这种艺术,我们需要通过各种途径进行宣传,比如举办展览会或者工作坊,让公众亲身体验一下这种手工制作过程。此外,还应该加强教育培训,为后续继承者提供专业知识,同时鼓励企业利用现代技术支持传统产业,使其更加具有市场竞争力。

未来的方向应该怎样规划?

未来我们应采取多元化发展策略,将古籍中的艺术元素融入现代生活中,比如家居装饰、服饰设计等领域。而且要注重科技与传统相结合,如利用3D打印或数字编程来辅助设计,使得这项冷门非遗能吸引更多年轻人的关注,并逐渐走向世界舞台上的重要位置。